|

Голосовать

4 ноября 2020 года в 17:03 | 2388 просмотров | 2 комментария |

Море чернеет.

Звуки уток диких

Слабо белеют.

В темном лесу

С ветки падает ягода.

Всплеск воды.

Эти два стихотворения являются образцами особого стиля японской поэзии - хайку. На мой взгляд, хайку - простейшая, но одновременно и сложнейшая художественная форма во всей мировой литературе. Потому что главный признак великого произведения искусства - его безыскусность. Оно выглядит легким. Эти стихи похожи на произведения скорее природы, чем искусства.

Если вы привыкли к западной поэзии, хайку поначалу могут просто шокировать. Вы думаете, что это лишь фрагмент некоего стихотворения, и ждете продолжения, а его нет.

Звезды отражаются в пруду.

Зимний холодный дождь

Воду рябит.

Великий поэт Басё (1644–1694), прославившийся своими хайку, взял себе псевдоним по японскому названию бананового дерева. Веселая подпись на свитке происходит от одного из его лучших хайку, среди многих переводов которого есть и такой:

Старый пруд.

Плеск воды -

Это прыгает лягушка.

Сэнгай написал на основе этого стиха другой:

Был бы рядом пруд,

Я б в него нырнул -

Пусть Басё услышит плеск воды.

Хайку кажется начатым и неоконченным стихотворением. Но более внимательное чтение позволяет понять, что хайку обладают редчайшим достоинством: их авторы точно знают, где остановиться, чтобы сказанное было самодостаточно. И есть еще кое-что, составляющее секрет не только искусства, но и всей жизни. Хайку - рафинированное воплощение длительной традиции в рамках дальневосточной литературы, традиции, источником вдохновения которой стал дзэн-буддизм… Особенность дзэн-буддизма и всех искусств, на которые он повлиял, - поразительная простота. В них нет ничего несущественного, а все мысли выражаются с абсолютной прямотой.

…Когда одного великого мастера дзэн спросили: "Каков основной принцип буддизма?", - он ответил: "Хлебец с кунжутом". Другой на тот же вопрос сказал: "Сегодня утром снова ветрено". Третий мастер передал спрашивающему кусок пирога. Не стоит искать здесь каких-то глубоких символов, потому что это самые простые и полные ответы на вечные вопросы, которые задают философия и религия. В дзэн считается, что ответ на загадку жизни, или, скорее, на загадку Бога, столь очевиден, что его не нужно искать. На взгляд дзэн, мы не можем найти ответ на простейшие вопросы, потому что склонны искать в темных местах то, что видно при ясном свете. Проблема заключается не в том, что мы думаем о чем-либо недостаточно, а, наоборот, в том, что мы раздумываем слишком долго. Еще раз повторю - искусство состоит в том, что нужно знать, где поставить точку. Как сказал бы мастер дзэн, "если хочешь увидеть это, смотри прямо на него, но как только задумаешься о нем, то ничего не увидишь".

Дзэн отвечает на самые глубокие вопросы, используя простые, повседневные факты: "Сегодня утром снова ветрено". Но будьте осторожными! Это совсем не сентиментальный пантеизм и не мистицизм. Не похоже, что это отговорка вроде: "Перестань задавать дурацкие вопросы и принимайся за работу". Говорить о дзэн трудно, потому что любая попытка объяснить его лишь все затемняет. Как-то наставника Бокудзю спросили: "Каждый день нам приходится одеваться и есть. Как разорвать этот круг?" Другими словами: "Как справиться с невыносимой рутиной?" Бокудзю ответил: "Мы одеваемся. Мы едим". Задавший вопрос сказал: "Не понимаю". "Если не понимаешь, - ответил Бокудзю, - оденься и поешь".

Такие ответы кажутся прозаичными, банальными и сухими, но в хайку есть такая же интуиция, такое же обращение к высшей реальности в поэтической форме. И все-таки хочу еще раз предупредить: не ищите в ответах ни символизма, ни практического материализма. Все гораздо очевиднее. Думаю, что легче всего понять хайку, если вспомнить, что строки такого рода известны и в нашей поэзии. Ведь есть множество стихотворений, которые вспоминаются по одной лишь строчке. "Розово-красный город, вдвое моложе времени", например. Это строчка, в которой стихотворение достигает на миг чистой поэзии, но ее так же трудно объяснить, как значение дзэн.

Блайс сделал хорошую подборку хайку из английской литературы, так что это, к счастью, избавляет меня от необходимости искать примеры:

Журчанье ручейка,

Неслышное днем,

Послышалось вновь.

Слепая летучая мышь,

Слабо крича,

Парит на кожаных крыльях.

Все, что сделано

Мыслью незрелой,

Исчезает в тенистой зелени.

Какая-то птица в чаще

Вдруг петь начинает.

Опять тишина…

В ветвях сияет апельсин,

Как золотой фонарь

Зеленой ночью.

Чудо этих строк в том, что всякий раз они отражают момент острого чувственного восприятия. Каждый может назвать множество подобных моментов, почему-то выхваченных памятью из потока жизни как особенно яркие. У меня это стая голубей, освещенных солнцем, на фоне черного грозового облака. Позвякивание колокольчиков коровьего стада в тишине гор жарким летним полднем. Шум далекого водопада в сумерках. Запах горящих листьев в дымке осеннего дня. Кружево черных ветвей на фоне немыслимо голубого зимнего неба. Луна, словно фантастический плод, висящий на ветке сосны. Я пишу об этом, а получается настоящее хайку. Но мне совсем не хочется размышлять над этими строчками - чувство столь пронзительно, что я избегаю удерживать его в памяти дольше, чем на одну-две секунды.

В этом и состоит секрет дзэн - помнить, что жизнь проявляется ярче всего именно тогда, когда вы не цепляетесь за нее всеми своими чувствами или пытливым разумом. Коснитесь и отойдите! В этом и состоит все искусство. Поэтому глаза видят лучше всего тогда, когда скользят по предметам, а не застывают в неподвижном взоре. Все неподвижное портится. Причина в том, что все эфемерно; все живущее и движущееся преходяще. Каждую минуту наша жизнь уходит без возврата, и мы движемся в согласии с ней, подобно уму, который следует за музыкой, или листу, который плывет по течению. Правда, и этих слов уже слишком много, потому что как только мы начинаем философствовать, создавать некую систему, что-то безвозвратно теряется. Величайший из поэтов, Басё, сказал:

При блеске молнии

Сколь великолепен тот, кто не думает:

"Как быстротечна жизнь!"

Впрочем, это, наверное, не самое удачное хайку - именно потому, что Басё здесь начинает философствовать, пусть даже и против философствований. Но это лишь самое начало рассуждения - вот в чем дело. Слишком сильные возражения против философии так же сушат ум, как и излишние умствования. Басё хорошо выразил это в своем самом знаменитом хайку:

Старый пруд.

Лягушка прыгает.

Плюх!

Говорят, что здесь описан тот миг, когда Басё внезапно понял всю полноту учения дзэн. Тайна вселенной раскрылась для него в плеске воды от прыжка лягушки.

Такое состояние сознания называется мусин, буквально состояние "не-ума". Именно в таком состоянии мы просто знаем о вещи, не искажая знание самосознанием. Тогда, желая получить от жизни все, мы не только чувствуем, что мы чувствуем, но чувствуем, что мы чувствуем, что мы чувствуем. Состояние мусин, таким образом, есть исключительно ясное состояние не-самосознания, когда поэт не отделен от своего объекта, а знающий - от того, что он знает. Если человек и говорит о своих чувствах, то они оказываются не реакциями, а составной частью опыта, который он переживает.

Огородное пугало вдалеке.

Шел я, и шло оно

Вместе со мной.

Дождь со снегом.

Невыразимое, бесконечное

Одиночество.

Пустыня зимы.

В одноцветном мире -

Лишь завывание ветра.

Туман на закате.

Подумай о прошлом.

Как же оно далеко!

Литературная форма хайку даже жестче, чем самая жесткая форма английской поэзии - сонет. Хайку не только должно состоять из семнадцати слогов. Очень ограничен выбор его тем. Хайку обязательно должно быть в гармонии с тем временем года, в которое оно создано, и речь в нем может идти лишь об определенных цветах, деревьях, насекомых, животных, праздниках и пейзажах. Поэтому сборники хайку - весьма скучное чтение, если читать в них все по порядку. Но именно строгие ограничения формы и есть условие настоящего мастерства, составная часть искусства появления великого из малого. Бывает, что хайку представляют немного театральную, условную сценку японской жизни, как например следующее произведение Сики:

Ива

И две-три коровы

Ждут перевоза.

Или хайку, созданное Кобори-Энсю:

Летняя роща.

На море взгляд.

Бледная в небе луна.

Бывает так, что поэт превосходит самого себя в изобретательности:

Лист, оторвавшись,

Вернулся на ветку?

Нет, это бабочка.

А вот хайку Иссы:

Из хвороста ворота,

А замок на них -

Эта улитка.

Но самые лучшие хайку получаются, когда между жесткостью формы и глубиной поэтического содержания словно пробегает искра. И китайские, и японские художники выше всего ставят некоторую недоговоренность, предпочитая намек утверждению, указание - объяснению, предположение - описанию; их искусство оставляет огромный простор воображению зрителя или слушателя, оно не исключает участия другого человека, доводя до совершенства мельчайшие детали. Слушатель не обязан вникать во все подробности, он лишь разделяет настроение поэта:

И камня нет,

Чтоб бросить им в собаку.

Зимняя луна.

Падают листья,

Ложась друг на друга.

Дождь стучит по лужам.

Конечно, у каждого художника есть искушение выразить прежде всего себя, заставить слушателя замереть в немом восхищении. Но создатель хайку должен, пусть это для него и непросто, достичь некоей примитивности и незавершенности выражения, а она возникает только в социальном контексте, о котором знает читатель или слушатель. В этих стихах читающий почти равен пишущему - глубина разговаривает с глубиной, и стихотворение достигает своей цели, если читающий разделяет переживание поэта, которое, однако, никогда не выражено явно. Правда, при этом поэты не впадают в крайность, свойственную декадентскому периоду китайской литературы, когда стихи изобиловали литературными аллюзиями, понятными лишь узкому кругу посвященных. Читатель должен иметь понятие не о литературе, а о жизни, разных местах, временах года, характерах, но прежде всего об ускользающей от описания сути дзэн-буддизма. Это стали называть обостренным восприятием "таковости" вещей. Не их благости или зла, красоты или безобразия, полезности или никчемности, даже не их абстрактного существования, "есть-ности", а скорее их конкретной "вещь-ности".

От дерева -

Какого, неизвестно -

За шляпку гриба зацепился лист.

Древесная лягушка

Прыгает с листа банана.

Трепет и колыханье.

Иду под зимним дождем,

А зонтик мой

Назад меня тянет.

Вечерний дождь.

Лист банана

Первым сказал нам о нем.

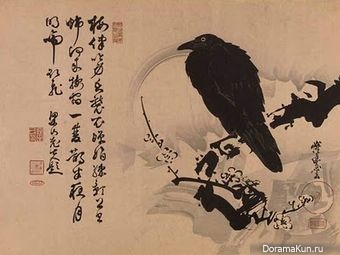

Конечно же, хайку гармонирует и часто соседствует с японской и китайской живописью, которая лишь чуть приподнимает завесу, оставляя остальное на волю воображения. Так черная тушь художника содержит в себе лишь намек на ветку бамбука, которая гнется под ветром, оставляя остальное белому листу бумаги… И столь же часто рисунки сопровождают хайку.

Возможно, хайку берут свое происхождение со сборников коротких цитат из китайских стихотворений, составлявшихся дзэн-буддистами специально для медитаций. В первом томе труда Р. X. Блайса "Хайку" приводится большое собрание этих стихотворений, заимствованных из книги под названием "Дзэнрин-кусю". В одном из них свойство "сущность" объясняется с несколько более философской и поэтому, может быть, более понятной нам точки зрения:

Если не веришь -

Взгляни на сентябрь!

Взгляни на октябрь!

Желтые листья падают, падают,

Осыпая и горы, и реку.

И еще раз позвольте напомнить, что здесь не нужно искать символов, каких-нибудь представлений о Боге, воплощенных в красоте осенних листьев, о том, что жизнь преходяща, или вообще о чем-то подобном. Загадочная, но очевидная "таковость" вещей абсолютно ясна, если смотреть, не задавая никаких вопросов.

Однажды старого мастера дзэн Гэнся спросили, как встать на путь буддизма. "Слышишь, как шумит поток?" - ответил он вопросом. "Ну да". "Вот здесь и вставай", - заключил мастер.

А поэт Готику сказал об этом:

Тянется ночь.

В плеске воды

Слышу я думы свои.Источник

Звуки уток диких

Слабо белеют.

В темном лесу

С ветки падает ягода.

Всплеск воды.

Эти два стихотворения являются образцами особого стиля японской поэзии - хайку. На мой взгляд, хайку - простейшая, но одновременно и сложнейшая художественная форма во всей мировой литературе. Потому что главный признак великого произведения искусства - его безыскусность. Оно выглядит легким. Эти стихи похожи на произведения скорее природы, чем искусства.

Если вы привыкли к западной поэзии, хайку поначалу могут просто шокировать. Вы думаете, что это лишь фрагмент некоего стихотворения, и ждете продолжения, а его нет.

Звезды отражаются в пруду.

Зимний холодный дождь

Воду рябит.

Великий поэт Басё (1644–1694), прославившийся своими хайку, взял себе псевдоним по японскому названию бананового дерева. Веселая подпись на свитке происходит от одного из его лучших хайку, среди многих переводов которого есть и такой:

Старый пруд.

Плеск воды -

Это прыгает лягушка.

Сэнгай написал на основе этого стиха другой:

Был бы рядом пруд,

Я б в него нырнул -

Пусть Басё услышит плеск воды.

Хайку кажется начатым и неоконченным стихотворением. Но более внимательное чтение позволяет понять, что хайку обладают редчайшим достоинством: их авторы точно знают, где остановиться, чтобы сказанное было самодостаточно. И есть еще кое-что, составляющее секрет не только искусства, но и всей жизни. Хайку - рафинированное воплощение длительной традиции в рамках дальневосточной литературы, традиции, источником вдохновения которой стал дзэн-буддизм… Особенность дзэн-буддизма и всех искусств, на которые он повлиял, - поразительная простота. В них нет ничего несущественного, а все мысли выражаются с абсолютной прямотой.

…Когда одного великого мастера дзэн спросили: "Каков основной принцип буддизма?", - он ответил: "Хлебец с кунжутом". Другой на тот же вопрос сказал: "Сегодня утром снова ветрено". Третий мастер передал спрашивающему кусок пирога. Не стоит искать здесь каких-то глубоких символов, потому что это самые простые и полные ответы на вечные вопросы, которые задают философия и религия. В дзэн считается, что ответ на загадку жизни, или, скорее, на загадку Бога, столь очевиден, что его не нужно искать. На взгляд дзэн, мы не можем найти ответ на простейшие вопросы, потому что склонны искать в темных местах то, что видно при ясном свете. Проблема заключается не в том, что мы думаем о чем-либо недостаточно, а, наоборот, в том, что мы раздумываем слишком долго. Еще раз повторю - искусство состоит в том, что нужно знать, где поставить точку. Как сказал бы мастер дзэн, "если хочешь увидеть это, смотри прямо на него, но как только задумаешься о нем, то ничего не увидишь".

Дзэн отвечает на самые глубокие вопросы, используя простые, повседневные факты: "Сегодня утром снова ветрено". Но будьте осторожными! Это совсем не сентиментальный пантеизм и не мистицизм. Не похоже, что это отговорка вроде: "Перестань задавать дурацкие вопросы и принимайся за работу". Говорить о дзэн трудно, потому что любая попытка объяснить его лишь все затемняет. Как-то наставника Бокудзю спросили: "Каждый день нам приходится одеваться и есть. Как разорвать этот круг?" Другими словами: "Как справиться с невыносимой рутиной?" Бокудзю ответил: "Мы одеваемся. Мы едим". Задавший вопрос сказал: "Не понимаю". "Если не понимаешь, - ответил Бокудзю, - оденься и поешь".

Такие ответы кажутся прозаичными, банальными и сухими, но в хайку есть такая же интуиция, такое же обращение к высшей реальности в поэтической форме. И все-таки хочу еще раз предупредить: не ищите в ответах ни символизма, ни практического материализма. Все гораздо очевиднее. Думаю, что легче всего понять хайку, если вспомнить, что строки такого рода известны и в нашей поэзии. Ведь есть множество стихотворений, которые вспоминаются по одной лишь строчке. "Розово-красный город, вдвое моложе времени", например. Это строчка, в которой стихотворение достигает на миг чистой поэзии, но ее так же трудно объяснить, как значение дзэн.

Блайс сделал хорошую подборку хайку из английской литературы, так что это, к счастью, избавляет меня от необходимости искать примеры:

Журчанье ручейка,

Неслышное днем,

Послышалось вновь.

Слепая летучая мышь,

Слабо крича,

Парит на кожаных крыльях.

Все, что сделано

Мыслью незрелой,

Исчезает в тенистой зелени.

Какая-то птица в чаще

Вдруг петь начинает.

Опять тишина…

В ветвях сияет апельсин,

Как золотой фонарь

Зеленой ночью.

Чудо этих строк в том, что всякий раз они отражают момент острого чувственного восприятия. Каждый может назвать множество подобных моментов, почему-то выхваченных памятью из потока жизни как особенно яркие. У меня это стая голубей, освещенных солнцем, на фоне черного грозового облака. Позвякивание колокольчиков коровьего стада в тишине гор жарким летним полднем. Шум далекого водопада в сумерках. Запах горящих листьев в дымке осеннего дня. Кружево черных ветвей на фоне немыслимо голубого зимнего неба. Луна, словно фантастический плод, висящий на ветке сосны. Я пишу об этом, а получается настоящее хайку. Но мне совсем не хочется размышлять над этими строчками - чувство столь пронзительно, что я избегаю удерживать его в памяти дольше, чем на одну-две секунды.

В этом и состоит секрет дзэн - помнить, что жизнь проявляется ярче всего именно тогда, когда вы не цепляетесь за нее всеми своими чувствами или пытливым разумом. Коснитесь и отойдите! В этом и состоит все искусство. Поэтому глаза видят лучше всего тогда, когда скользят по предметам, а не застывают в неподвижном взоре. Все неподвижное портится. Причина в том, что все эфемерно; все живущее и движущееся преходяще. Каждую минуту наша жизнь уходит без возврата, и мы движемся в согласии с ней, подобно уму, который следует за музыкой, или листу, который плывет по течению. Правда, и этих слов уже слишком много, потому что как только мы начинаем философствовать, создавать некую систему, что-то безвозвратно теряется. Величайший из поэтов, Басё, сказал:

При блеске молнии

Сколь великолепен тот, кто не думает:

"Как быстротечна жизнь!"

Впрочем, это, наверное, не самое удачное хайку - именно потому, что Басё здесь начинает философствовать, пусть даже и против философствований. Но это лишь самое начало рассуждения - вот в чем дело. Слишком сильные возражения против философии так же сушат ум, как и излишние умствования. Басё хорошо выразил это в своем самом знаменитом хайку:

Старый пруд.

Лягушка прыгает.

Плюх!

Говорят, что здесь описан тот миг, когда Басё внезапно понял всю полноту учения дзэн. Тайна вселенной раскрылась для него в плеске воды от прыжка лягушки.

Такое состояние сознания называется мусин, буквально состояние "не-ума". Именно в таком состоянии мы просто знаем о вещи, не искажая знание самосознанием. Тогда, желая получить от жизни все, мы не только чувствуем, что мы чувствуем, но чувствуем, что мы чувствуем, что мы чувствуем. Состояние мусин, таким образом, есть исключительно ясное состояние не-самосознания, когда поэт не отделен от своего объекта, а знающий - от того, что он знает. Если человек и говорит о своих чувствах, то они оказываются не реакциями, а составной частью опыта, который он переживает.

Огородное пугало вдалеке.

Шел я, и шло оно

Вместе со мной.

Дождь со снегом.

Невыразимое, бесконечное

Одиночество.

Пустыня зимы.

В одноцветном мире -

Лишь завывание ветра.

Туман на закате.

Подумай о прошлом.

Как же оно далеко!

Литературная форма хайку даже жестче, чем самая жесткая форма английской поэзии - сонет. Хайку не только должно состоять из семнадцати слогов. Очень ограничен выбор его тем. Хайку обязательно должно быть в гармонии с тем временем года, в которое оно создано, и речь в нем может идти лишь об определенных цветах, деревьях, насекомых, животных, праздниках и пейзажах. Поэтому сборники хайку - весьма скучное чтение, если читать в них все по порядку. Но именно строгие ограничения формы и есть условие настоящего мастерства, составная часть искусства появления великого из малого. Бывает, что хайку представляют немного театральную, условную сценку японской жизни, как например следующее произведение Сики:

Ива

И две-три коровы

Ждут перевоза.

Или хайку, созданное Кобори-Энсю:

Летняя роща.

На море взгляд.

Бледная в небе луна.

Бывает так, что поэт превосходит самого себя в изобретательности:

Лист, оторвавшись,

Вернулся на ветку?

Нет, это бабочка.

А вот хайку Иссы:

Из хвороста ворота,

А замок на них -

Эта улитка.

Но самые лучшие хайку получаются, когда между жесткостью формы и глубиной поэтического содержания словно пробегает искра. И китайские, и японские художники выше всего ставят некоторую недоговоренность, предпочитая намек утверждению, указание - объяснению, предположение - описанию; их искусство оставляет огромный простор воображению зрителя или слушателя, оно не исключает участия другого человека, доводя до совершенства мельчайшие детали. Слушатель не обязан вникать во все подробности, он лишь разделяет настроение поэта:

И камня нет,

Чтоб бросить им в собаку.

Зимняя луна.

Падают листья,

Ложась друг на друга.

Дождь стучит по лужам.

Конечно, у каждого художника есть искушение выразить прежде всего себя, заставить слушателя замереть в немом восхищении. Но создатель хайку должен, пусть это для него и непросто, достичь некоей примитивности и незавершенности выражения, а она возникает только в социальном контексте, о котором знает читатель или слушатель. В этих стихах читающий почти равен пишущему - глубина разговаривает с глубиной, и стихотворение достигает своей цели, если читающий разделяет переживание поэта, которое, однако, никогда не выражено явно. Правда, при этом поэты не впадают в крайность, свойственную декадентскому периоду китайской литературы, когда стихи изобиловали литературными аллюзиями, понятными лишь узкому кругу посвященных. Читатель должен иметь понятие не о литературе, а о жизни, разных местах, временах года, характерах, но прежде всего об ускользающей от описания сути дзэн-буддизма. Это стали называть обостренным восприятием "таковости" вещей. Не их благости или зла, красоты или безобразия, полезности или никчемности, даже не их абстрактного существования, "есть-ности", а скорее их конкретной "вещь-ности".

От дерева -

Какого, неизвестно -

За шляпку гриба зацепился лист.

Древесная лягушка

Прыгает с листа банана.

Трепет и колыханье.

Иду под зимним дождем,

А зонтик мой

Назад меня тянет.

Вечерний дождь.

Лист банана

Первым сказал нам о нем.

Конечно же, хайку гармонирует и часто соседствует с японской и китайской живописью, которая лишь чуть приподнимает завесу, оставляя остальное на волю воображения. Так черная тушь художника содержит в себе лишь намек на ветку бамбука, которая гнется под ветром, оставляя остальное белому листу бумаги… И столь же часто рисунки сопровождают хайку.

Возможно, хайку берут свое происхождение со сборников коротких цитат из китайских стихотворений, составлявшихся дзэн-буддистами специально для медитаций. В первом томе труда Р. X. Блайса "Хайку" приводится большое собрание этих стихотворений, заимствованных из книги под названием "Дзэнрин-кусю". В одном из них свойство "сущность" объясняется с несколько более философской и поэтому, может быть, более понятной нам точки зрения:

Если не веришь -

Взгляни на сентябрь!

Взгляни на октябрь!

Желтые листья падают, падают,

Осыпая и горы, и реку.

И еще раз позвольте напомнить, что здесь не нужно искать символов, каких-нибудь представлений о Боге, воплощенных в красоте осенних листьев, о том, что жизнь преходяща, или вообще о чем-то подобном. Загадочная, но очевидная "таковость" вещей абсолютно ясна, если смотреть, не задавая никаких вопросов.

Однажды старого мастера дзэн Гэнся спросили, как встать на путь буддизма. "Слышишь, как шумит поток?" - ответил он вопросом. "Ну да". "Вот здесь и вставай", - заключил мастер.

А поэт Готику сказал об этом:

Тянется ночь.

В плеске воды

Слышу я думы свои.Источник

ТОП 84

Смотрит

Посмотрел

Планирует

Бросил

Тянется ночь.

В плеске воды

Слышу я думы свои.

может я его восприняла, как-то приземленно, но оно как бы описывает мои нынешние ночи, иногда даже завидуешь своему сну в молодости, только коснулся подушки, а уже утро, особенно, если со свидания или дискотеки вернулся поздно.

Автору огромнейшее спасибо

ТОП 44

Смотрит

Посмотрел

Планирует

Бросил

спасибо за информацию о хайку - одном из традиционных жанров японской поэзии, о поэтах Басё, Сики, Кобори-Энсю и других авторах хайку, а также за ссылку на источник.

"Советы принимай от всех дающих,

Но собственное мненье береги."

У. Шекспир