|

Голосовать

5 ноября 2016 года в 01:09 | 12286 просмотров | 4 комментария |

Корея. Сословия

Когда смотришь корейские сериалы, особенно исторические, встречаешь немного странные для нашего слуха слова и обращения. А как разобраться в сословиях, во всех янбанах, чунъинах, санминах, кисен и прочих?

Современная Республика Корея примечательна одним любопытным феноменом, отличающим ее не только от европейских стран, но и от соседей. Речь идет о чрезвычайно распространенном стремлении населения относить себя к выходцам из высшего в традиционной Корее сословия - янбанам. Это неординарное явление, безусловно, заслуживает внимания, тем более, что является не только "вывихом" современного общественного сознания, но имеет корни в реальной социальной истории страны. Хорошо известно, что происхождение вообще играет в представлениях и ценностях корейцев огромную роль.

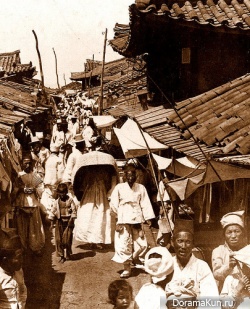

Так вот, характерной чертой корейского общества 16 - 17 веков является его чётко выраженный сословный характер. Как и в других феодальных обществах, двумя основными антагонистическими классами в нём являлись класс феодалов-землевладельцев и класс крестьян, в качестве других классов выступали ремесленники и торговцы, причём вся или почти вся полнота власти находилась в руках класса землевладельцев. Эта классовая структура одинакова для всех средневековых обществ, но в некоторых из них (в частности, в средневековой Европе, Японии и в самой Корее) наряду с классовой существовала и сословная структура.

В корейских условиях в силу описанных выше причин сословные перегородки фиксировались не письменным законодательством, а юридической практикой. Действительно, в главном законодательном своде династии Ли - кодексе "Кёнгук тэчжон" напрасно было бы искать сколь-нибудь развёрнутую информацию о корейских сословиях, кроме сословия крепостных крестьян-ноби. Такой информации там нет и не может быть, ведь этот кодекс составлялся по образцу китайского законодательного свода "Мин люй", а в Китае, как уже упоминалось, не существовало сословий в точном смысле слова.

Сословная система Кореи была довольно сложной. Среди самих корейцев времён династии Ли не существовало полного единства в отношении того, сколько и каких сословий существует в Корее, нет единого мнения на сей счёт и среди современных учёных. В целом в Корее можно выделить семь основных сословных групп:

1) высшее привилегированное сословие - янбаны ;

2) среднее сословие - чунъины ;

3) потомственное мелкое чиновничество - сори и хянри ;

4) торговцы - санмин ;

5) ремесленники - конмин ;

6) свободные крестьяне - янмин ;

7) государственные и частно-зависимые крепостные, а также входившие с ними в одно сословие представители презираемых профессий (куртизанки, мясники) - чхонмин.

Однако объединялись эти группы в сословия по-разному. Если самостоятельный характер янбан и чхонминов обычно не вызывал у современников серьёзных сомнений, то вот все остальные группы то объединялись в одно сословие (обычно его называли "янмин"), то в два (с выделением либо чунъинов, либо ремесленников), то рассматривались порознь. Строгой и общепризнанной схемы тут не было и нет.

Однако объединялись эти группы в сословия по-разному. Если самостоятельный характер янбан и чхонминов обычно не вызывал у современников серьёзных сомнений, то вот все остальные группы то объединялись в одно сословие (обычно его называли "янмин"), то в два (с выделением либо чунъинов, либо ремесленников), то рассматривались порознь. Строгой и общепризнанной схемы тут не было и нет.Как соотносилось это сословное деление с приведённым выше классовым? В состав класса землевладельцев входили янбаны, чунъины и сори, а также небольшая часть лично свободных крестьян, разбогатевших в условиях начавшегося в 17 века бурного развития товарно-денежных отношений и разложения крестьянства. Число таких богатых крестьян быстро росло, и к концу 18 века они превратились в весомую социальную силу. Крестьянство было представлено лично свободными - янминами и крепостными - ноби.

О примерном соотношении сословий в Корее начала 18 века можно судить по данным, относящимся к 1690 г. Тогда в уезде Тэгу (один из тех немногих районов, о которых у нас есть сведения) янбаны составляли 7,47% жителей, простолюдины, в число которых включены свободные крестьяне, торговцы и ремесленники, - 49,5%, частнозависимые крепостные 41,45%, государственные крепостные - 1,65%. Чунъины в этом списке отсутствуют, так как в своём большинстве они жили в Сеуле и в некоторых других крупных городских центрах.

Ещё более интересные сведения на сей счёт можно найти в обстоятельной статье известного американского историка-корееведа Э. Вагнера, который проанализировал материалы переписи 1663 году в районе к северу от Сеула. Янбаны там составляли 16,6 %, простолюдины - 30% (в том числе и не выделяемые особо в материалах переписи мелкие местные чиновники - 5%), а крепостные - 53,3%. В целом картина достаточно схожая с той, что имела место под Тэгу, заметно большее количество янбан во втором случае, возможно объясняется близостью района к столице. Бросается в глаза большая доля крепостных, которые составляли около половины населения поздней средневековой Кореи. Разумеется, с течением времени соотношение сословий не могло оставаться неизменным, в частности, как мы увидим дальше, в течение 18 века абсолютная численность и удельный вес сословия янбан возрастает. В то же самое время постепенно уменьшалась численность казённых крепостных, которые в начале 19 века были окончательно освобождены.

Далее мы рассмотрим особенности трёх господствующих сословных групп феодальной Кореи: янбан, чунъинов и сори. При этом, однако, надо помнить, что в силу той некоторой юридической неопределённости в положении сословий, о которой говорилось выше, статус большинства сословий, их права и обязанности были также несколько неопределёнными. С достаточной чёткостью законодательство фиксировало только положение "подлых людей" - чхонминов, некоторой определённостью отличались традиции, относящиеся к янбанам, а вот с остальными сословиями ясности сплошь и рядом не было, многое зависело от местных условий и конкретных обстоятельств.

Янбаны представляли собой высший привилегированный слой феодальной Кореи, который может быть в очень большой степени соотнесён с европейским дворянством. Слово "янбан" буквально означает "две части", так как янбаны чётко делились на две группы: военную и гражданскую. Эти две группы были близки друг к другу, но всё-таки несколько различались по своему положению. Военные янбаны подвергались определённой дискриминации, они по традиции не могли занимать высших государственных постов. Продвижение по военной службе ограничивалось неполным 3-м рангом, более высокие ранги военным янбанам не присваивались.

Теоретически все янбаны должны были находиться на гражданской либо военной службе, но правило это не соблюдалось (как мы увидим в дальнейшем, оно и не могло соблюдаться). Только в том случае, если более трёх поколений одной семьи не служили в государственном аппарате, такая семья официально считалась потерявшей янбанское достоинство и переходила в сословие потомственного мелкого чиновничества сори. Только янбанам была открыта дорога к занятию любых, сколь угодно важных административных постов, хотя и среди янбан большие преимущества имели выходцы из более знатных семей. Вопросам родовитости, вопреки неоконфуцианской традиции, уделялось в янбанской среде огромное внимание. В 16 - 17 веках среди янбан довольно высокими темпами шло расслоение, которое к концу 17 века привело к выделению аристократической верхушки польёль, состоявшей из членов десятка наиболее родовитых привилегированных родов. Именно эти знатные роды, связанные матримониальными узами друг с другом и с правящей династией, и играли определяющую роль в жизни страны.

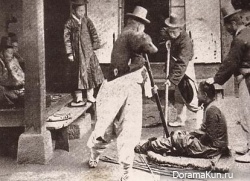

Янбаны пользовались рядом привилегий, которые не были связаны непосредственно с чиновничьей службой. В частности, они были неподсудны обычному суду, их дела рассматривались в специальном судебном присутствии Ыйгымбу. Значительно смягчены были для янбан и условия тюремного заключения, женщины из янбанских родов могли подвергнуть пыткам лишь в исключительных случаях, их нельзя было заковывать в колодки и подвергать некоторым видам телесных наказаний, к преступлениям янбан суд относился довольно мягко и суровые приговоры по их делам были редкостью. Если янбана всё-таки приговаривали к смерти, то он, как правило, избавлялся от позора публичной казни: в большинстве случаев осуждённому предоставляли возможность покончить с собой.

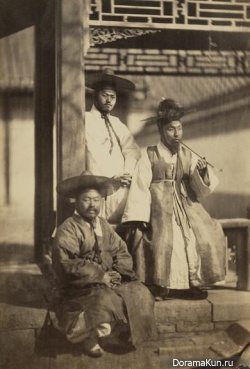

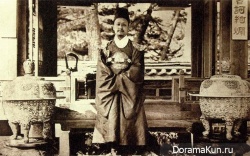

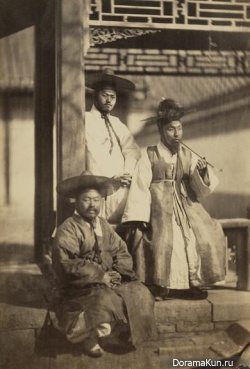

Особое положение янбан подчёркивали их одежда и специальный головной убор. При встрече с янбаном требовалось оказывать ему знаки внимания: едущий верхом простолюдин обязан был спешиться, идущий пешком - поклониться. Сидеть и курить в присутствии янбана категорически запрещалось. В суде янбаны могли давать показания стоя, а не на коленях, как прочие свидетели. Янбан считал ниже своего достоинства выезжать из дома без сопровождения свиты, часто весьма многочисленной.

Традиция полагала, что существуют лишь два вида деятельности, достойные янбана: государственная служба и земледелие, занятия же торговлей и ремеслами традиционно считались низкими, позорными. В условиях быстрого развития товарно-денежных отношений такое традиционное представление неизбежно вело к тому, что янбаны оказывались исключёнными из этого процесса. Более того, проникновение товарных отношений в сельское хозяйство ослабляло саму экономическую базу янбанского сословия - систему феодального землевладения. Экономической основой жизни янбан были доходы от сдачи в аренду принадлежащих им земельных владений. К сожалению, о размерах и формах частного землевладения в Корее мы знаем мало; этот вопрос обходится источниками, так как по конфуцианским представлениям вся земля должна принадлежать государству в лице монарха, а никакой частной земельной собственности существовать не должно. На службу янбаны могли поступать либо по рекомендации, либо, наконец, сдав государственные экзамены.

Как уже говорилось выше, институт государственных конкурсных экзаменов попал в Корею из Китая, где конфуцианская традиция придавала ему огромное значение. Эти экзамены, когда любой желающий, показав знание философии, истории и, главное, конфуцианского канона, мог рассчитывать на занятие чиновничьего поста и успешную карьеру, были символом меритократических идеалов конфуцианства, их живым воплощением. То огромное значение, которое придавала конкурсно-экзаменационному отбору неоконфуцианская традиция, обусловило заимствование данного института корейскими правящими кругами. Однако в условиях корейского феодального общества с его чётко выраженным сословным делением этот институт должен был неизбежно трансформироваться. Янбаны, естественно, не могли принять принцип бессословного отбора, положенный в основу всей системы экзаменов.

В первое время после прихода к власти новой династии, когда корейская сословная система только складывалась, выходцы из семей простолюдинов также могли сдавать экзамены и занимать после этого чиновничьи должности. Но по мере того, как в 15 - 16 веках перегородки между сословиями становились всё более непроницаемыми, делать это было всё труднее и труднее. Уже в 1537 году было запрещено сдавать экзамены ремесленникам и торговцам - сказалось конфуцианское пренебрежение к этим "второстепенным занятиям". В то же время, как показал американский исследователь Чхве Ён Хо, вплоть до начала 17 века в отдельных, всё более редких, случаях свободным крестьянам удавалось пройти через экзаменационное сито, и лишь в 17 веке установилась традиция, сделавшая право на сдачу гражданских экзаменов исключительной сословной привилегией янбан. К военным экзаменам простолюдины допускались и в дальнейшем. Показательно, что эти ограничения не были зафиксированы в письменном законодательстве. Чхве Ён Хо тщательно проанализировал все основные юридические документы династии Ли и не нашёл в них ни одного упоминания о каких-либо официальных запретах простолюдинам сдавать государственные экзамены. В то же самое время предпринятые тем же исследователем попытки обнаружить в документах 17 - 19 веков сведения о случаях успешной сдачи гражданских экзаменов простолюдинами оказались, в общем, безрезультатны. О существовании в корейской практике не закрепленного письменно запрета на сдачу гражданских экзаменов простолюдинами говорят многие исследователи, занимавшиеся изучением общественного строя Кореи времён династии Ли. Это, как нам представляется, ещё один пример, показывающий, сколь осторожно нужно подходить к корейскому законодательству. Кроме того, права сдавать экзамены были лишены дети янбан от свободных наложниц, потомки политических преступников, дети и внуки вдов вышедших вторично замуж (эти запреты были оговорены в законодательстве).

В момент образования новой династии количество янбан было сравнительно невелико, они составляли лишь несколько процентов населения страны. Однако уровень жизни у янбанских семей был, естественно, значительно выше, чем у крестьянских, детская смертность, следовательно, ниже, религиозные же представления способствовали высокой рождаемости. В результате и абсолютная численность этого привилегированного слоя, и его удельный вес в течение 14 - 19 веках быстро увеличивались. К началу 17 века в уезде Тэгу, например, янбаны составляли, как уже говорилось, 7,3% всего населения, в дальнейшем их число продолжало расти.

Быстрый рост относительной и абсолютной численности янбанского населения порождал определённые проблемы. Дело в том, что количество гражданских и военных должностей, на которые могли претендовать янбаны (как в столице, так и на периферии) было очень ограничено. Ли Сан Бэк считает, что в центральном аппарате служило около 400 чиновников; по мнению Пак Тон Со, их было 520. Даже если считать эти цифры заниженными, то всё равно ясно, что совершеннолетних янбан, стремившихся поступить на службу, было много больше, чем должностей.

Этот разрыв стал возникать ещё в 15 веке, и тогда же власти приняли первые меры, чтобы несколько смягчить создающееся положение. Меры эти были двоякого рода: правительство, во-первых, стремилось замедлить рост численности янбанов, во-вторых, увеличить количество должностей. Ограничить рост численности янбан было довольно просто. В Корее существовала полигиния: кроме главной, "законной" жены у состоятельного мужчины обычно было ещё несколько наложниц. Главная жена, как правило, была янбанского происхождения, а наложницы - из простолюдинок или даже крепостных-ноби. Естественно, что при такой системе количество детей у каждого янбана было весьма значительным, что не могло не способствовать ещё более быстрому росту янбанского населения. Поэтому в 15 веке (начиная с 1406 г.) в Корее был принят ряд законодательных актов, в соответствии с которыми дети янбан от наложниц не наследовали сословного статуса своего отца, а становились простолюдинами. Однако на практике дети янбан от наложниц (в советской корееведческой литературе их принято неточно называть "незаконнорожденными" или "побочными"), обладая, как правило, образованием, воспитанием и некоторыми средствами, не сливались с простолюдинами, а с течением времени образовали особое сословие чуньинов, речь о котором пойдёт дальше. Для аристократов польёль это требование было обязательным.

Вторая задача - увеличение количества должностей - была решена довольно неожиданным способом. С начала 15 века была введена, параллельно с обычной, система фиктивных должностей. Янбаны, получившие такую должность (их называли сангван), не занимались никакой реальной административной деятельностью, не получали чиновничьих земельных наделов, но тем не менее считались полноправными янбанами, состоящими на государственной службе. Более того, как и настоящие чиновники, носители фиктивных должностей время от времени получали повышения по службе, хотя продолжительность сроков выслуги для них была заметно большей, чем для обычных чиновников. Занятие фиктивной должности ничего непосредственно не давало янбану в материальном плане, но зато гарантировало общественный престиж и сохранение его семьёй привилегированного статуса и в будущем. Однако янбаны, получив фиктивную должность, продолжали мечтать о настоящей, которая давала и материальные преимущества и ещё больший престиж. Как отметил южнокорейский историк Ли Сон Му, "принципом янбан стало во имя семейных традиций и личной карьеры не удовлетворяться положением сангвана".

Принятые в 15 веке меры дали лишь некоторый эффект. Рост численности янбанского слоя продолжался и к началу 18 века породил серьёзнейшие проблемы. Многие провинциальные рода разрослись настолько, что уже не могли прокормиться за счёт своих земельных владений. В это время начинается быстрое обнищание янбан, многие из которых впадают в совершенную бедность и остаются без средств к существованию. В результате возникает довольно многочисленный слой нищих янбан, своего рода "люмпен-дворян", окончательно разорившихся, но сохраняющих уверенность в превосходстве над "мужичьём" и мечтающих о "доходном" месте в государственном аппарате, которое одно только могло спасти их от полного обнищания и едва ли не от голодной смерти. Большую роль играл и идеологический фактор - конфуцианский культ государственной службы, представление о том, что административно-политическая деятельность - единственное занятие, достойное образованного и высокоморального человека.

Немало примеров янбанского разорения даёт нам корейская художественная литература 18 - 19 веков. Наверное, не одному янбану приходилось говорить то, что сказал своей жене герой корейской новеллы написанной как раз в конце 17 века: "Я беден, живу в уединении, и должность сама ко мне не придет. Думаю, что в одно прекрасное утро я могу скатиться в яму полнейшей нищеты. Разве не прискорбно это? А если продать оставшуюся землю, то можно выручить четыре сотни лян с лишком. С деньгами надо бы отправиться в Сеул, да попытаться устроиться на службу. Без этого мы просто помрем с голоду. Я уже решил так сделать".

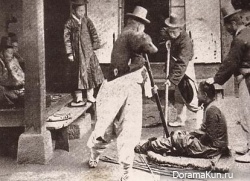

Должностей, однако, не хватало, их было в десятки раз меньше, чем претендентов. Вокруг каждого влиятельного янбана собирались десятки и даже сотни прихлебателей из числа бедных представителей привилегированного сословия. Единственное, на что они надеялись - быстрый успех покровителя, его взлёт по карьерной лестнице. В таком случае и они могли рассчитывать на получение каких-то должностей. В ожидании счастливого момента эти прихлебатели всячески заискивали перед своим патроном, служили у него секретарями, выполняли самые разные его поручения, а также (уже по своей инициативе) занимались некоей разновидностью "рэкета", вымогая деньги у торговцев и других простолюдинов. Отказывающихся "дать взаймы" обычно затаскивали в какой-нибудь укромный уголок и держали там сутками, время от времени избивая, до тех пор пока они не соглашались дать требуемую сумму.

Теоретически все янбаны должны были находиться на гражданской либо военной службе, но правило это не соблюдалось (как мы увидим в дальнейшем, оно и не могло соблюдаться). Только в том случае, если более трёх поколений одной семьи не служили в государственном аппарате, такая семья официально считалась потерявшей янбанское достоинство и переходила в сословие потомственного мелкого чиновничества сори. Только янбанам была открыта дорога к занятию любых, сколь угодно важных административных постов, хотя и среди янбан большие преимущества имели выходцы из более знатных семей. Вопросам родовитости, вопреки неоконфуцианской традиции, уделялось в янбанской среде огромное внимание. В 16 - 17 веках среди янбан довольно высокими темпами шло расслоение, которое к концу 17 века привело к выделению аристократической верхушки польёль, состоявшей из членов десятка наиболее родовитых привилегированных родов. Именно эти знатные роды, связанные матримониальными узами друг с другом и с правящей династией, и играли определяющую роль в жизни страны.

Янбаны пользовались рядом привилегий, которые не были связаны непосредственно с чиновничьей службой. В частности, они были неподсудны обычному суду, их дела рассматривались в специальном судебном присутствии Ыйгымбу. Значительно смягчены были для янбан и условия тюремного заключения, женщины из янбанских родов могли подвергнуть пыткам лишь в исключительных случаях, их нельзя было заковывать в колодки и подвергать некоторым видам телесных наказаний, к преступлениям янбан суд относился довольно мягко и суровые приговоры по их делам были редкостью. Если янбана всё-таки приговаривали к смерти, то он, как правило, избавлялся от позора публичной казни: в большинстве случаев осуждённому предоставляли возможность покончить с собой.

Особое положение янбан подчёркивали их одежда и специальный головной убор. При встрече с янбаном требовалось оказывать ему знаки внимания: едущий верхом простолюдин обязан был спешиться, идущий пешком - поклониться. Сидеть и курить в присутствии янбана категорически запрещалось. В суде янбаны могли давать показания стоя, а не на коленях, как прочие свидетели. Янбан считал ниже своего достоинства выезжать из дома без сопровождения свиты, часто весьма многочисленной.

Традиция полагала, что существуют лишь два вида деятельности, достойные янбана: государственная служба и земледелие, занятия же торговлей и ремеслами традиционно считались низкими, позорными. В условиях быстрого развития товарно-денежных отношений такое традиционное представление неизбежно вело к тому, что янбаны оказывались исключёнными из этого процесса. Более того, проникновение товарных отношений в сельское хозяйство ослабляло саму экономическую базу янбанского сословия - систему феодального землевладения. Экономической основой жизни янбан были доходы от сдачи в аренду принадлежащих им земельных владений. К сожалению, о размерах и формах частного землевладения в Корее мы знаем мало; этот вопрос обходится источниками, так как по конфуцианским представлениям вся земля должна принадлежать государству в лице монарха, а никакой частной земельной собственности существовать не должно. На службу янбаны могли поступать либо по рекомендации, либо, наконец, сдав государственные экзамены.

Как уже говорилось выше, институт государственных конкурсных экзаменов попал в Корею из Китая, где конфуцианская традиция придавала ему огромное значение. Эти экзамены, когда любой желающий, показав знание философии, истории и, главное, конфуцианского канона, мог рассчитывать на занятие чиновничьего поста и успешную карьеру, были символом меритократических идеалов конфуцианства, их живым воплощением. То огромное значение, которое придавала конкурсно-экзаменационному отбору неоконфуцианская традиция, обусловило заимствование данного института корейскими правящими кругами. Однако в условиях корейского феодального общества с его чётко выраженным сословным делением этот институт должен был неизбежно трансформироваться. Янбаны, естественно, не могли принять принцип бессословного отбора, положенный в основу всей системы экзаменов.

В первое время после прихода к власти новой династии, когда корейская сословная система только складывалась, выходцы из семей простолюдинов также могли сдавать экзамены и занимать после этого чиновничьи должности. Но по мере того, как в 15 - 16 веках перегородки между сословиями становились всё более непроницаемыми, делать это было всё труднее и труднее. Уже в 1537 году было запрещено сдавать экзамены ремесленникам и торговцам - сказалось конфуцианское пренебрежение к этим "второстепенным занятиям". В то же время, как показал американский исследователь Чхве Ён Хо, вплоть до начала 17 века в отдельных, всё более редких, случаях свободным крестьянам удавалось пройти через экзаменационное сито, и лишь в 17 веке установилась традиция, сделавшая право на сдачу гражданских экзаменов исключительной сословной привилегией янбан. К военным экзаменам простолюдины допускались и в дальнейшем. Показательно, что эти ограничения не были зафиксированы в письменном законодательстве. Чхве Ён Хо тщательно проанализировал все основные юридические документы династии Ли и не нашёл в них ни одного упоминания о каких-либо официальных запретах простолюдинам сдавать государственные экзамены. В то же самое время предпринятые тем же исследователем попытки обнаружить в документах 17 - 19 веков сведения о случаях успешной сдачи гражданских экзаменов простолюдинами оказались, в общем, безрезультатны. О существовании в корейской практике не закрепленного письменно запрета на сдачу гражданских экзаменов простолюдинами говорят многие исследователи, занимавшиеся изучением общественного строя Кореи времён династии Ли. Это, как нам представляется, ещё один пример, показывающий, сколь осторожно нужно подходить к корейскому законодательству. Кроме того, права сдавать экзамены были лишены дети янбан от свободных наложниц, потомки политических преступников, дети и внуки вдов вышедших вторично замуж (эти запреты были оговорены в законодательстве).

В момент образования новой династии количество янбан было сравнительно невелико, они составляли лишь несколько процентов населения страны. Однако уровень жизни у янбанских семей был, естественно, значительно выше, чем у крестьянских, детская смертность, следовательно, ниже, религиозные же представления способствовали высокой рождаемости. В результате и абсолютная численность этого привилегированного слоя, и его удельный вес в течение 14 - 19 веках быстро увеличивались. К началу 17 века в уезде Тэгу, например, янбаны составляли, как уже говорилось, 7,3% всего населения, в дальнейшем их число продолжало расти.

Быстрый рост относительной и абсолютной численности янбанского населения порождал определённые проблемы. Дело в том, что количество гражданских и военных должностей, на которые могли претендовать янбаны (как в столице, так и на периферии) было очень ограничено. Ли Сан Бэк считает, что в центральном аппарате служило около 400 чиновников; по мнению Пак Тон Со, их было 520. Даже если считать эти цифры заниженными, то всё равно ясно, что совершеннолетних янбан, стремившихся поступить на службу, было много больше, чем должностей.

Этот разрыв стал возникать ещё в 15 веке, и тогда же власти приняли первые меры, чтобы несколько смягчить создающееся положение. Меры эти были двоякого рода: правительство, во-первых, стремилось замедлить рост численности янбанов, во-вторых, увеличить количество должностей. Ограничить рост численности янбан было довольно просто. В Корее существовала полигиния: кроме главной, "законной" жены у состоятельного мужчины обычно было ещё несколько наложниц. Главная жена, как правило, была янбанского происхождения, а наложницы - из простолюдинок или даже крепостных-ноби. Естественно, что при такой системе количество детей у каждого янбана было весьма значительным, что не могло не способствовать ещё более быстрому росту янбанского населения. Поэтому в 15 веке (начиная с 1406 г.) в Корее был принят ряд законодательных актов, в соответствии с которыми дети янбан от наложниц не наследовали сословного статуса своего отца, а становились простолюдинами. Однако на практике дети янбан от наложниц (в советской корееведческой литературе их принято неточно называть "незаконнорожденными" или "побочными"), обладая, как правило, образованием, воспитанием и некоторыми средствами, не сливались с простолюдинами, а с течением времени образовали особое сословие чуньинов, речь о котором пойдёт дальше. Для аристократов польёль это требование было обязательным.

Вторая задача - увеличение количества должностей - была решена довольно неожиданным способом. С начала 15 века была введена, параллельно с обычной, система фиктивных должностей. Янбаны, получившие такую должность (их называли сангван), не занимались никакой реальной административной деятельностью, не получали чиновничьих земельных наделов, но тем не менее считались полноправными янбанами, состоящими на государственной службе. Более того, как и настоящие чиновники, носители фиктивных должностей время от времени получали повышения по службе, хотя продолжительность сроков выслуги для них была заметно большей, чем для обычных чиновников. Занятие фиктивной должности ничего непосредственно не давало янбану в материальном плане, но зато гарантировало общественный престиж и сохранение его семьёй привилегированного статуса и в будущем. Однако янбаны, получив фиктивную должность, продолжали мечтать о настоящей, которая давала и материальные преимущества и ещё больший престиж. Как отметил южнокорейский историк Ли Сон Му, "принципом янбан стало во имя семейных традиций и личной карьеры не удовлетворяться положением сангвана".

Принятые в 15 веке меры дали лишь некоторый эффект. Рост численности янбанского слоя продолжался и к началу 18 века породил серьёзнейшие проблемы. Многие провинциальные рода разрослись настолько, что уже не могли прокормиться за счёт своих земельных владений. В это время начинается быстрое обнищание янбан, многие из которых впадают в совершенную бедность и остаются без средств к существованию. В результате возникает довольно многочисленный слой нищих янбан, своего рода "люмпен-дворян", окончательно разорившихся, но сохраняющих уверенность в превосходстве над "мужичьём" и мечтающих о "доходном" месте в государственном аппарате, которое одно только могло спасти их от полного обнищания и едва ли не от голодной смерти. Большую роль играл и идеологический фактор - конфуцианский культ государственной службы, представление о том, что административно-политическая деятельность - единственное занятие, достойное образованного и высокоморального человека.

Немало примеров янбанского разорения даёт нам корейская художественная литература 18 - 19 веков. Наверное, не одному янбану приходилось говорить то, что сказал своей жене герой корейской новеллы написанной как раз в конце 17 века: "Я беден, живу в уединении, и должность сама ко мне не придет. Думаю, что в одно прекрасное утро я могу скатиться в яму полнейшей нищеты. Разве не прискорбно это? А если продать оставшуюся землю, то можно выручить четыре сотни лян с лишком. С деньгами надо бы отправиться в Сеул, да попытаться устроиться на службу. Без этого мы просто помрем с голоду. Я уже решил так сделать".

Должностей, однако, не хватало, их было в десятки раз меньше, чем претендентов. Вокруг каждого влиятельного янбана собирались десятки и даже сотни прихлебателей из числа бедных представителей привилегированного сословия. Единственное, на что они надеялись - быстрый успех покровителя, его взлёт по карьерной лестнице. В таком случае и они могли рассчитывать на получение каких-то должностей. В ожидании счастливого момента эти прихлебатели всячески заискивали перед своим патроном, служили у него секретарями, выполняли самые разные его поручения, а также (уже по своей инициативе) занимались некоей разновидностью "рэкета", вымогая деньги у торговцев и других простолюдинов. Отказывающихся "дать взаймы" обычно затаскивали в какой-нибудь укромный уголок и держали там сутками, время от времени избивая, до тех пор пока они не соглашались дать требуемую сумму.

Другим сословием, также входившим в состав правящего класса, но занимавшим в нём подчинённое по сравнению с янбанами положение, были чунъины. Само это слово в переводе с китайского означает "средние люди", и слой чунъинов был действительно промежуточным, его представители не относились ни к янбанам, ни к простонародью. Первоначально, в 15 - 16 веках, сословие чунъинов формировалось из детей янбан от наложниц, впоследствии же оно стало, так сказать, самовоспроизводящимся: дети чунъинов становились чунъинами, хотя приток так называемых "незаконнорожденных" в ряды этого сословия продолжал существовать.

Надо отметить, что, хотя дети наложниц в Корее и подвергались дискриминации, это не означало, что они были полностью отстранены от любой чиновничьей деятельности, как иногда утверждается. Чунъины вполне могли занимать чиновничьи посты, хотя для них были установлены законом верхние пределы продвижения, своего рода "служебные потолки", зачастую довольно высокие. Этот потолок зависел от ранга отца и от сословного происхождения матери, так как среди "побочных" детей чётко выделялись дети от свободных наложниц - со и от крепостных - оль.

Однако получать чисто административные посты чуньинам удавалось редко, в основном представители этого сословия занимали должности технические, требующие не общеконфуцианской, а специальной подготовки. По официальной классификации в Корее выделялись десять специальных дисциплин, которыми преимущественно и занимались чунъины. Это иностранные языки (китайский, монгольский, маньчжурский, японский), медицина, гадательное искусство, живопись, математика, юриспруденция, учение о дао. Эти дисциплины, как и вообще всё, связанное с естественными науками, конфуцианская традиция относила к разряду второстепенных, полагая, что единственным достойным истинного учёного занятием является изучение трудов древних философов и комментариев к ним. Тем не менее достаточно разветвлённому государственному аппарату требовались квалифицированные специалисты - знатоки законов, математики, иностранных языков и так далее, поэтому количество соответствующих должностей было довольно значительным.

В то же самое время, во всей иерархической структуре старой Кореи чунъины занимали подчинённое положение по отношению к янбанам. Проявлялось это и формально: в частности, даже когда чунъины занимали те же посты, что и янбаны, они не получали теоретически полагавшегося им служебного земельного надела.

Сословие чунъинов носило, по-видимому, не такой замкнутый характер, как янбанское. С одной стороны, мелкие чиновники сори и даже простолюдины могли, получив специальное образование и сдав соответствующий экзамен, войти в состав чунъинов (причём эта возможность была, как свидетельствуют корейские историки, не только теоретической); с другой - многочисленные "побочные" дети мелких провинциальных янбан часто оказывались не в состоянии удержать свой сословный статус и превращались в простолюдинов. В то же самое время чунъины были в социальном плане весьма неспокойным элементом (как, впрочем, и все маргиналы). Обладая образованием, а порою и денежными средствами, ничуть не уступающими янбанским, чунъины не мирились со своим неравноправным положением и добивались признания за ними тех же привилегий, которыми обладали янбаны. Этим объясняется активное участие чунъинов в самых разнообразных оппозиционных выступлениях как политического, так и идеологического характера. Среди идеологов школы "реального знания" сирхак, развернувших в 18 - 19 веках яростную атаку на отжившие, но освящённые тысячелетним авторитетом конфуцианские догмы, чунъины играли огромную, едва ли не определяющую роль.

Вопрос об общественном положении чунъинов и детей янбан от наложниц в течение нескольких столетий был предметом ожесточённых споров. Требования представителей этого слоя о получении янбанских привилегий встречали сочувствие у части янбан. В поддержку этих требований выступали такие крупнейшие общественные и политические деятели, как Чо Кван Чжо (1482-1519), Лю Хён Вон (1622-1673), Чон Да Сан (1762-1836), Пак Чи Вон (1737-1805). С другой стороны, многие представители привилегированного сословия опасались (и, видимо, не без оснований), что отмена ограничений для детей наложниц может ускорить и без того далеко зашедшее янбанское оскудение, вызвав непомерное увеличение численности янбан и распыление их средств. Споры эти были весьма ожесточённы, дело доходило до крайностей: например, известному писателю и крупному чиновнику Хо Кишу его резкие выступления против дискриминации "побочных" детей стоили ссылки.

В целом надо отметить, что постоянные требования "равноправия" для чунъинов (в действительности речь шла не о равенстве, скажем, с простолюдинами, а о присвоении чунъинам привилегий высшего, янбанского, сословия) не оставались безрезультатными. В 1696 г. правительство сделало первую крупную уступку в этом вопросе, разрешив внукам свободных наложниц и правнукам крепостных сдавать государственные экзамены. Значительно большие уступки были сделаны в конце 18 и в 19 веках.

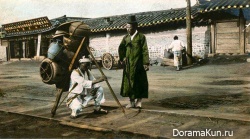

Наследственные мелкие чиновники - сори. Ещё одним сословием в старой Корее были потомственные мелкие чиновники сори . В замкнутое наследственное сословие эта группа превратилась в XV в. Сори служили на низовых должностях в столичных и провинциальных учреждениях, при этом выделялись две их группы с несколько различным статусом: сеульские сори кёначжон и провинциальные сори хянри.

Хотя формально сори должны были заниматься только канцелярской деятельностью, в действительности они пользовались немалым влиянием: ведь в отличие от регулярно и часто сменяемых "номенклатурных" чиновников янбан, сори из поколения в поколение служили в одних и тех же управлениях, на одних и тех же должностях. Основная масса населения поддерживала контакты с властями только через сори, которые имели возможность влиять на исход каждого конкретного дела в угодном им духе, поэтому власть и влияние сори, особенно на периферии, были очень значительными. В то же самое время постоянно живущие в родных местах сори устанавливали тесные связи с земляками крупными землевладельцами как из числа янбан, так и из числа разбогатевших простолюдинов. Так что нет ничего удивительного в том, что именно сори были активными и ловкими организаторами самых разнообразных махинаций, в первую очередь связанных с налогообложением.

Борьбе со злоупотреблениями уделялось немало внимания, один за другим выходили указы по этому вопросу, но всё было безрезультатно. Ещё в 16 веке Чо Сик писал: "Наша страна погибнет из-за хянри!", но и в 18 веке положение едва ли изменилось к лучшему.

Хянри пользовались определёнными привилегиями, в частности они, подобно янбанам и чунъинам, были освобождены от воинской повинности. Впрочем, они могли добиться и полного перехода в неподатное состояние. Для этого требовалось отличиться либо в поимке разбойников, либо в борьбе с неплательщиками налогов и податей. За каждого выявленного неплательщика сори освобождался от налогов на 3 года, а если ему удавалось поймать более 10 уклоняющихся, то освобождение становилось пожизненным, больше 20 - распространялось и на его детей.

Дети сори, собиравшиеся пойти по стопам своего отца, должны были поступить в одну из местных школ, а после её окончания сдать квалификационные экзамены. Это были довольно простые испытания, проверялось знание письма (в том числе и корейского), арифметики и действующего законодательства.

Для представителей этого сословия, как и для чунъинов, был также установлен свой служебный потолок, максимальный предел продвижения по службе. Согласно правилам, местные чиновники хянри могли подниматься до 5-го полного, а столичные сори до 7-го полного рангов.

Надо отметить, что, хотя дети наложниц в Корее и подвергались дискриминации, это не означало, что они были полностью отстранены от любой чиновничьей деятельности, как иногда утверждается. Чунъины вполне могли занимать чиновничьи посты, хотя для них были установлены законом верхние пределы продвижения, своего рода "служебные потолки", зачастую довольно высокие. Этот потолок зависел от ранга отца и от сословного происхождения матери, так как среди "побочных" детей чётко выделялись дети от свободных наложниц - со и от крепостных - оль.

Однако получать чисто административные посты чуньинам удавалось редко, в основном представители этого сословия занимали должности технические, требующие не общеконфуцианской, а специальной подготовки. По официальной классификации в Корее выделялись десять специальных дисциплин, которыми преимущественно и занимались чунъины. Это иностранные языки (китайский, монгольский, маньчжурский, японский), медицина, гадательное искусство, живопись, математика, юриспруденция, учение о дао. Эти дисциплины, как и вообще всё, связанное с естественными науками, конфуцианская традиция относила к разряду второстепенных, полагая, что единственным достойным истинного учёного занятием является изучение трудов древних философов и комментариев к ним. Тем не менее достаточно разветвлённому государственному аппарату требовались квалифицированные специалисты - знатоки законов, математики, иностранных языков и так далее, поэтому количество соответствующих должностей было довольно значительным.

В то же самое время, во всей иерархической структуре старой Кореи чунъины занимали подчинённое положение по отношению к янбанам. Проявлялось это и формально: в частности, даже когда чунъины занимали те же посты, что и янбаны, они не получали теоретически полагавшегося им служебного земельного надела.

Сословие чунъинов носило, по-видимому, не такой замкнутый характер, как янбанское. С одной стороны, мелкие чиновники сори и даже простолюдины могли, получив специальное образование и сдав соответствующий экзамен, войти в состав чунъинов (причём эта возможность была, как свидетельствуют корейские историки, не только теоретической); с другой - многочисленные "побочные" дети мелких провинциальных янбан часто оказывались не в состоянии удержать свой сословный статус и превращались в простолюдинов. В то же самое время чунъины были в социальном плане весьма неспокойным элементом (как, впрочем, и все маргиналы). Обладая образованием, а порою и денежными средствами, ничуть не уступающими янбанским, чунъины не мирились со своим неравноправным положением и добивались признания за ними тех же привилегий, которыми обладали янбаны. Этим объясняется активное участие чунъинов в самых разнообразных оппозиционных выступлениях как политического, так и идеологического характера. Среди идеологов школы "реального знания" сирхак, развернувших в 18 - 19 веках яростную атаку на отжившие, но освящённые тысячелетним авторитетом конфуцианские догмы, чунъины играли огромную, едва ли не определяющую роль.

Вопрос об общественном положении чунъинов и детей янбан от наложниц в течение нескольких столетий был предметом ожесточённых споров. Требования представителей этого слоя о получении янбанских привилегий встречали сочувствие у части янбан. В поддержку этих требований выступали такие крупнейшие общественные и политические деятели, как Чо Кван Чжо (1482-1519), Лю Хён Вон (1622-1673), Чон Да Сан (1762-1836), Пак Чи Вон (1737-1805). С другой стороны, многие представители привилегированного сословия опасались (и, видимо, не без оснований), что отмена ограничений для детей наложниц может ускорить и без того далеко зашедшее янбанское оскудение, вызвав непомерное увеличение численности янбан и распыление их средств. Споры эти были весьма ожесточённы, дело доходило до крайностей: например, известному писателю и крупному чиновнику Хо Кишу его резкие выступления против дискриминации "побочных" детей стоили ссылки.

В целом надо отметить, что постоянные требования "равноправия" для чунъинов (в действительности речь шла не о равенстве, скажем, с простолюдинами, а о присвоении чунъинам привилегий высшего, янбанского, сословия) не оставались безрезультатными. В 1696 г. правительство сделало первую крупную уступку в этом вопросе, разрешив внукам свободных наложниц и правнукам крепостных сдавать государственные экзамены. Значительно большие уступки были сделаны в конце 18 и в 19 веках.

Наследственные мелкие чиновники - сори. Ещё одним сословием в старой Корее были потомственные мелкие чиновники сори . В замкнутое наследственное сословие эта группа превратилась в XV в. Сори служили на низовых должностях в столичных и провинциальных учреждениях, при этом выделялись две их группы с несколько различным статусом: сеульские сори кёначжон и провинциальные сори хянри.

Хотя формально сори должны были заниматься только канцелярской деятельностью, в действительности они пользовались немалым влиянием: ведь в отличие от регулярно и часто сменяемых "номенклатурных" чиновников янбан, сори из поколения в поколение служили в одних и тех же управлениях, на одних и тех же должностях. Основная масса населения поддерживала контакты с властями только через сори, которые имели возможность влиять на исход каждого конкретного дела в угодном им духе, поэтому власть и влияние сори, особенно на периферии, были очень значительными. В то же самое время постоянно живущие в родных местах сори устанавливали тесные связи с земляками крупными землевладельцами как из числа янбан, так и из числа разбогатевших простолюдинов. Так что нет ничего удивительного в том, что именно сори были активными и ловкими организаторами самых разнообразных махинаций, в первую очередь связанных с налогообложением.

Борьбе со злоупотреблениями уделялось немало внимания, один за другим выходили указы по этому вопросу, но всё было безрезультатно. Ещё в 16 веке Чо Сик писал: "Наша страна погибнет из-за хянри!", но и в 18 веке положение едва ли изменилось к лучшему.

Хянри пользовались определёнными привилегиями, в частности они, подобно янбанам и чунъинам, были освобождены от воинской повинности. Впрочем, они могли добиться и полного перехода в неподатное состояние. Для этого требовалось отличиться либо в поимке разбойников, либо в борьбе с неплательщиками налогов и податей. За каждого выявленного неплательщика сори освобождался от налогов на 3 года, а если ему удавалось поймать более 10 уклоняющихся, то освобождение становилось пожизненным, больше 20 - распространялось и на его детей.

Дети сори, собиравшиеся пойти по стопам своего отца, должны были поступить в одну из местных школ, а после её окончания сдать квалификационные экзамены. Это были довольно простые испытания, проверялось знание письма (в том числе и корейского), арифметики и действующего законодательства.

Для представителей этого сословия, как и для чунъинов, был также установлен свой служебный потолок, максимальный предел продвижения по службе. Согласно правилам, местные чиновники хянри могли подниматься до 5-го полного, а столичные сори до 7-го полного рангов.

Кроме перечисленных выше привилегированных сословий в корейском обществе существовали три непривилегированных сословия: торговцы, ремесленники, крестьяне (всех их часто объединяли под общим названием "простолюдины"), а также дискриминируемое сословие "подлых людей" - чхонмин, в которое, кроме составлявших в нём абсолютное большинство государственных и частных крепостных, входили также монахи, служители культа, куртизанки-кисэн, шаманки, мясники.

Подробное рассмотрение положения этих сословий в наши задачи не входит, так как они составляли то бесправное большинство населения, которое в любом феодальном обществе почти полностью устранено из активной политической жизни. Лишь в некоторых случаях, в моменты острых социальных и политических конфликтов, когда политическая борьба принимала открытую форму, представители этих сословий могли принимать в ней непосредственное участие. Так, например, обстояли дела во времена вызванных политическими конфликтами волнений, когда к мятежникам из недовольной группировки правящего класса присоединялось немало представителей низов. Однако происходило это достаточно редко. В целом народ был весьма далек от политических страстей верхов. Поэтому в данном случае можно, пожалуй, ознакомиться с положением податных сословий лишь в самых общих чертах.

Экономическое положение свободных крестьян было самым различным: среди них можно было встретить и безземельного арендатора или батрака, и богача-тхохо. Тем не менее даже весьма богатые землевладельцы не имели политических прав, единственная надежда на повышение своего социального статуса была связана для них с покупкой янбанского титула. Оформлялась эта покупка как усыновление богача какой-либо янбанской семьей, которой уплачивалась за это большая сумма. Таким образом янбанская семья могла поправить своё пошатнувшееся материальное положение, а тхохо - приобрести янбанские привилегии и связанную с ними относительную неприкосновенность своей личности, дома и имущества. С другой стороны, для владельца крупных мастерских мануфактурного типа такой способ защиты своего положения был абсолютно неприемлем, ведь традиция запрещала янбанам заниматься торгово-ремесленной деятельностью.

Экономическое положение свободных крестьян было самым различным: среди них можно было встретить и безземельного арендатора или батрака, и богача-тхохо. Тем не менее даже весьма богатые землевладельцы не имели политических прав, единственная надежда на повышение своего социального статуса была связана для них с покупкой янбанского титула. Оформлялась эта покупка как усыновление богача какой-либо янбанской семьей, которой уплачивалась за это большая сумма. Таким образом янбанская семья могла поправить своё пошатнувшееся материальное положение, а тхохо - приобрести янбанские привилегии и связанную с ними относительную неприкосновенность своей личности, дома и имущества. С другой стороны, для владельца крупных мастерских мануфактурного типа такой способ защиты своего положения был абсолютно неприемлем, ведь традиция запрещала янбанам заниматься торгово-ремесленной деятельностью.

Правда, у простолюдинов были и легальные способы изменить своё социальное положение. Как уже упоминалось, они могли (по крайней мере, теоретически) сдавать экзамены на военную должность и в случае успеха войти в ряды янбан. Простолюдины могли также, окончив местную школу, войти и в состав местного чиновничества - сори. О том, насколько реальной была такая возможность, как и вообще о степени социальной мобильности в Корее, нам судить трудно, для этого требуется провести массовый статистический анализ послужных списков корейской бюрократии, а такая работа может быть выполнена только на основании анализа архивной документации.

Простолюдины могли также, окончив местную школу, войти и в состав местного чиновничества - сори. О том, насколько реальной была такая возможность, как и вообще о степени социальной мобильности в Корее, нам судить трудно, для этого требуется провести массовый статистический анализ послужных списков корейской бюрократии, а такая работа может быть выполнена только на основании анализа архивной документации.

Значительно определённее было положение "подлого лица" и крепостных, в отношении которых действовало правило "можно войти в [крепостное сословие], но нельзя выйти [из него]". Стать чхонмином можно было, например, приняв постриг или, для женщины, став кисэн*. Кроме того, дети крепостных матерей даже от свободных отцов-неянбан наследовали сословную принадлежность матерей и становились крепостными.

* Занятие кисэн было обычно наследственным, дочери куртизанок сами становились куртизанками.

Подробное рассмотрение положения этих сословий в наши задачи не входит, так как они составляли то бесправное большинство населения, которое в любом феодальном обществе почти полностью устранено из активной политической жизни. Лишь в некоторых случаях, в моменты острых социальных и политических конфликтов, когда политическая борьба принимала открытую форму, представители этих сословий могли принимать в ней непосредственное участие. Так, например, обстояли дела во времена вызванных политическими конфликтами волнений, когда к мятежникам из недовольной группировки правящего класса присоединялось немало представителей низов. Однако происходило это достаточно редко. В целом народ был весьма далек от политических страстей верхов. Поэтому в данном случае можно, пожалуй, ознакомиться с положением податных сословий лишь в самых общих чертах.

Экономическое положение свободных крестьян было самым различным: среди них можно было встретить и безземельного арендатора или батрака, и богача-тхохо. Тем не менее даже весьма богатые землевладельцы не имели политических прав, единственная надежда на повышение своего социального статуса была связана для них с покупкой янбанского титула. Оформлялась эта покупка как усыновление богача какой-либо янбанской семьей, которой уплачивалась за это большая сумма. Таким образом янбанская семья могла поправить своё пошатнувшееся материальное положение, а тхохо - приобрести янбанские привилегии и связанную с ними относительную неприкосновенность своей личности, дома и имущества. С другой стороны, для владельца крупных мастерских мануфактурного типа такой способ защиты своего положения был абсолютно неприемлем, ведь традиция запрещала янбанам заниматься торгово-ремесленной деятельностью.

Экономическое положение свободных крестьян было самым различным: среди них можно было встретить и безземельного арендатора или батрака, и богача-тхохо. Тем не менее даже весьма богатые землевладельцы не имели политических прав, единственная надежда на повышение своего социального статуса была связана для них с покупкой янбанского титула. Оформлялась эта покупка как усыновление богача какой-либо янбанской семьей, которой уплачивалась за это большая сумма. Таким образом янбанская семья могла поправить своё пошатнувшееся материальное положение, а тхохо - приобрести янбанские привилегии и связанную с ними относительную неприкосновенность своей личности, дома и имущества. С другой стороны, для владельца крупных мастерских мануфактурного типа такой способ защиты своего положения был абсолютно неприемлем, ведь традиция запрещала янбанам заниматься торгово-ремесленной деятельностью.Правда, у простолюдинов были и легальные способы изменить своё социальное положение. Как уже упоминалось, они могли (по крайней мере, теоретически) сдавать экзамены на военную должность и в случае успеха войти в ряды янбан.

Простолюдины могли также, окончив местную школу, войти и в состав местного чиновничества - сори. О том, насколько реальной была такая возможность, как и вообще о степени социальной мобильности в Корее, нам судить трудно, для этого требуется провести массовый статистический анализ послужных списков корейской бюрократии, а такая работа может быть выполнена только на основании анализа архивной документации.

Простолюдины могли также, окончив местную школу, войти и в состав местного чиновничества - сори. О том, насколько реальной была такая возможность, как и вообще о степени социальной мобильности в Корее, нам судить трудно, для этого требуется провести массовый статистический анализ послужных списков корейской бюрократии, а такая работа может быть выполнена только на основании анализа архивной документации.Значительно определённее было положение "подлого лица" и крепостных, в отношении которых действовало правило "можно войти в [крепостное сословие], но нельзя выйти [из него]". Стать чхонмином можно было, например, приняв постриг или, для женщины, став кисэн*. Кроме того, дети крепостных матерей даже от свободных отцов-неянбан наследовали сословную принадлежность матерей и становились крепостными.

* Занятие кисэн было обычно наследственным, дочери куртизанок сами становились куртизанками.

Над материалом работали

Смотрит

Посмотрел

Планирует

Бросил

1. Дождь любви.

2. Сильная До Бон Сун.

3. Императрица Ки

ТОП 96

Смотрит

Посмотрел

Планирует

Бросил

감사

Хорошо, что на вашем сайте есть такие разделы, где можно узнать много интересного, а не только посмотреть фильмы или послушать музыку.

Спасибо вам за это!

Задружусь со всеми, кто захочет http://vsedoramy.ru/

Бывший редактор-новостник ДорамаКун

За личинами НЕ прячусь, ник НЕ меняю!

Смотрит

Посмотрел

Планирует

Бросил

Кто хочет - может!

Кто пробует - делает!

Кто любит - живет!

Ради кофе можно пойти на всё, даже на работу! (Б. Гейтс)

ТОП 84

Смотрит

Посмотрел

Планирует

Бросил